Des records de rentabilité et de productivité pour des « fers à repasser » rustiques conçus à l’économie…

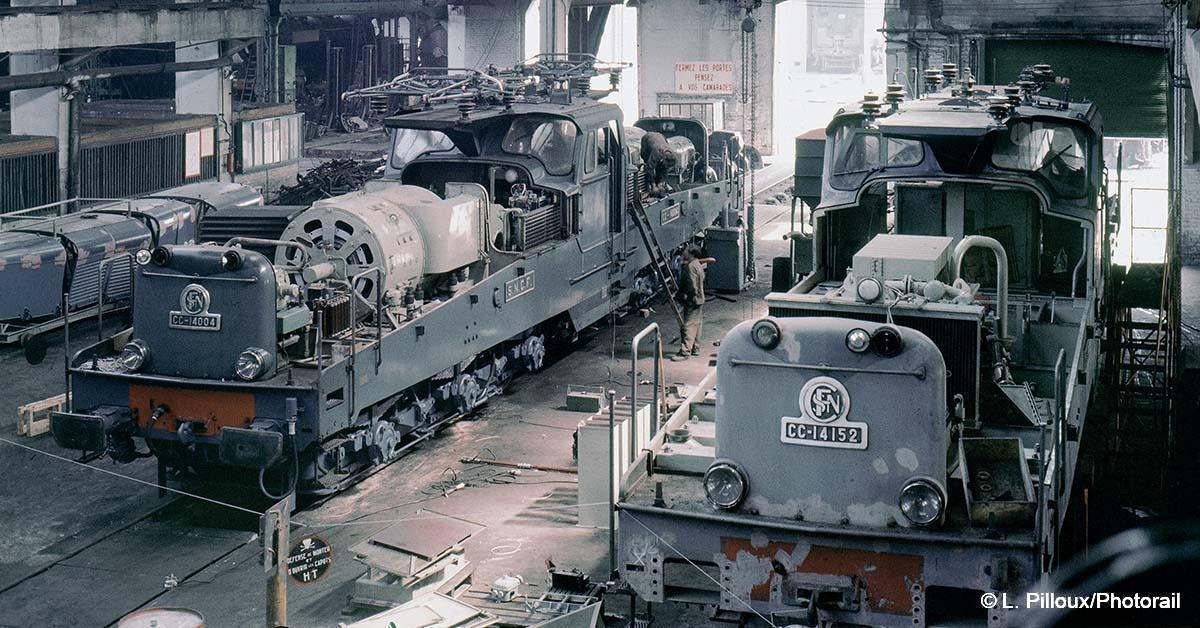

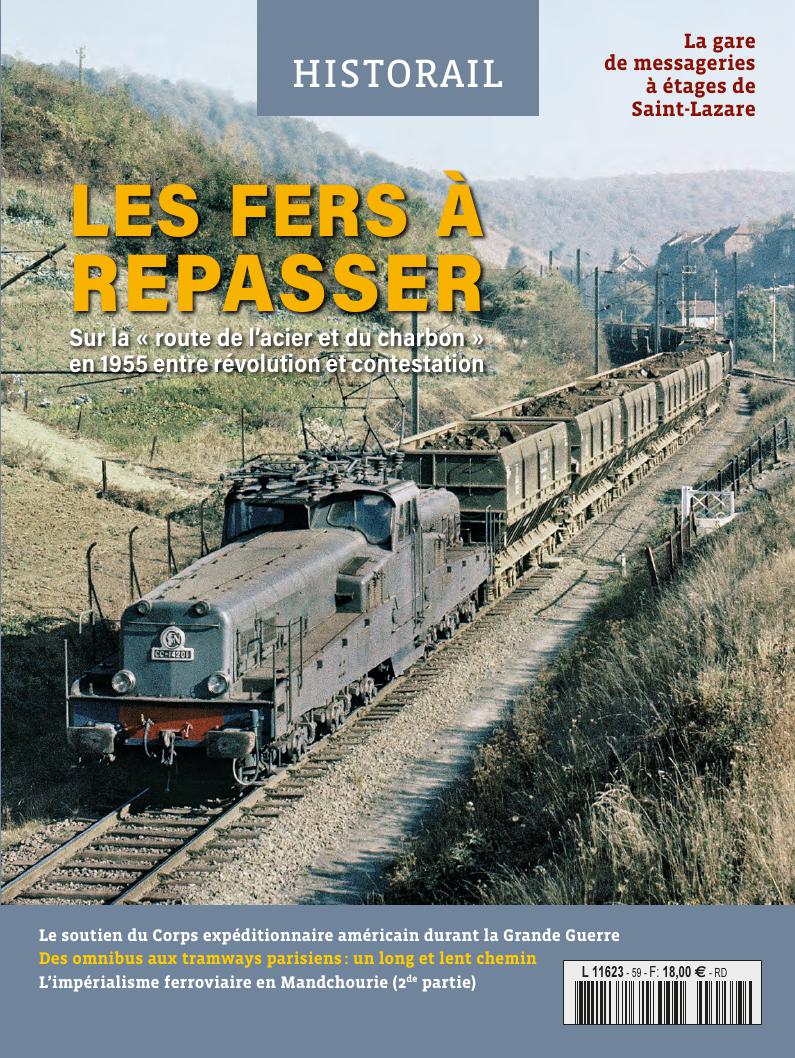

« Une électrification légère pour trains lourds » : telle sera dénommée la révolution technologique mûrie au début des années 50 à la SNCF, mise en oeuvre en 1955 pour remplacer les Decapod (150) en tête de trains lourds chargés de minerai de fer ou de charbon, naviguant sur de longues rampes entre les bassins industriels du Nord et de la Lorraine. Si l’on est convaincu des retombées positives d’une traction électrique alimentée en courant alternatif de 25 kV 50 Hz, rompant avec l’héritage d’un réseau et d’un parc en 1 500 V continu, il faudra néanmoins tester divers systèmes de motorisation, et chercher l’économie maximale dans leur conception. De là naîtront quatre types de « fers à repasser », de rustiques locomotives à cabine centrale, aussi unifiées que possible dans leurs divers composants mécaniques.

Si triomphe à l’épreuve le type le plus simple de ces locomotives, les BB 12000 équipées d’un redresseur à ignitrons, leur mise en oeuvre conforte la Fédération CGT dans sa dénonciation d’une SNCF « au service des trusts de l’acier », sacrifiant les emplois cheminots dans les dépôts et ateliers.

Directeur général de la SNCF, puis président depuis janvier 1955, Louis Armand, secondé par l’ingénieur Fernand Nouvion, s’est engagé dans une option technologique prometteuse quoique encore incertaine. On a déjà évoqué le talent créatif de cet ingénieur 1. Retenons, comme point de départ de cette nouvelle étude, le tapuscrit d’une vingtaine de pages d’une conférence donnée à Londres, début 1954, au siège de l’Institution of Electrical Engineers, document sobrement intitulé Locomotives Valenciennes – Thionville. Resté non publié à notre connaissance, il est d’un extrême intérêt, car l’ingénieur doit justifier par le détail les choix qui ont abouti à une innovation radicale dans la conception de nouveaux types de locomotives alimentées en « courant à fréquence industrielle », celui qu’EDF distribue sur le territoire national. Soit quatre types d’engins commandés depuis 1952 à divers constructeurs, mécaniciens et électriciens, de matériel ferroviaire, mais encore non testés.