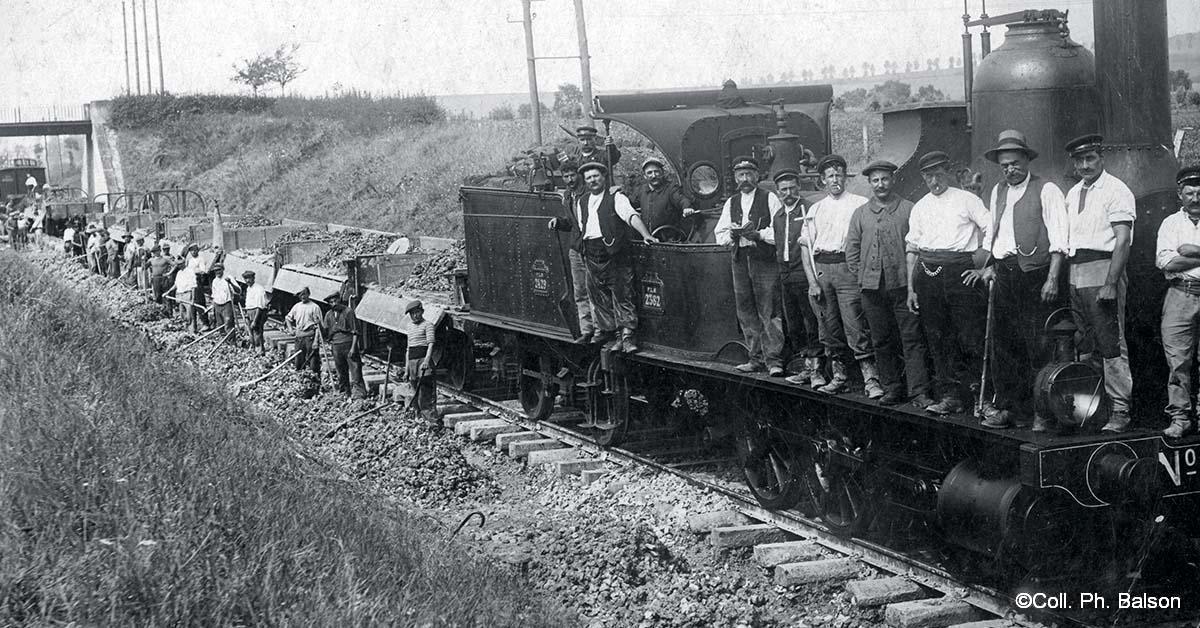

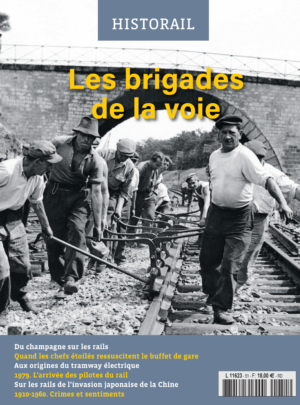

Au ras du ballast, poseurs, cantonniers…

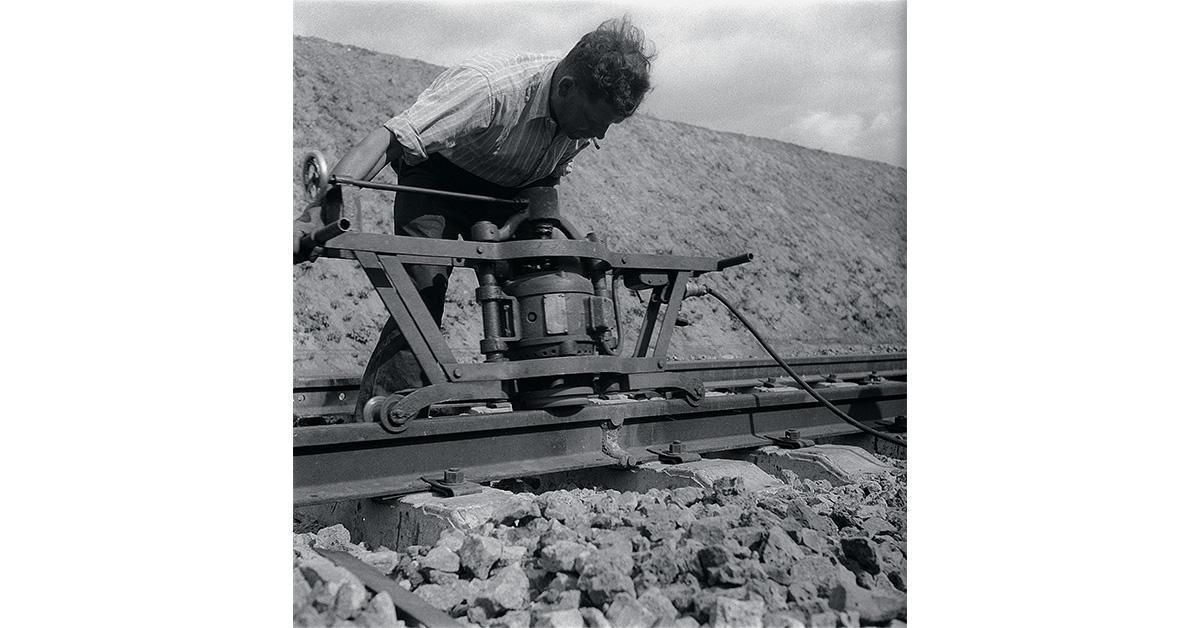

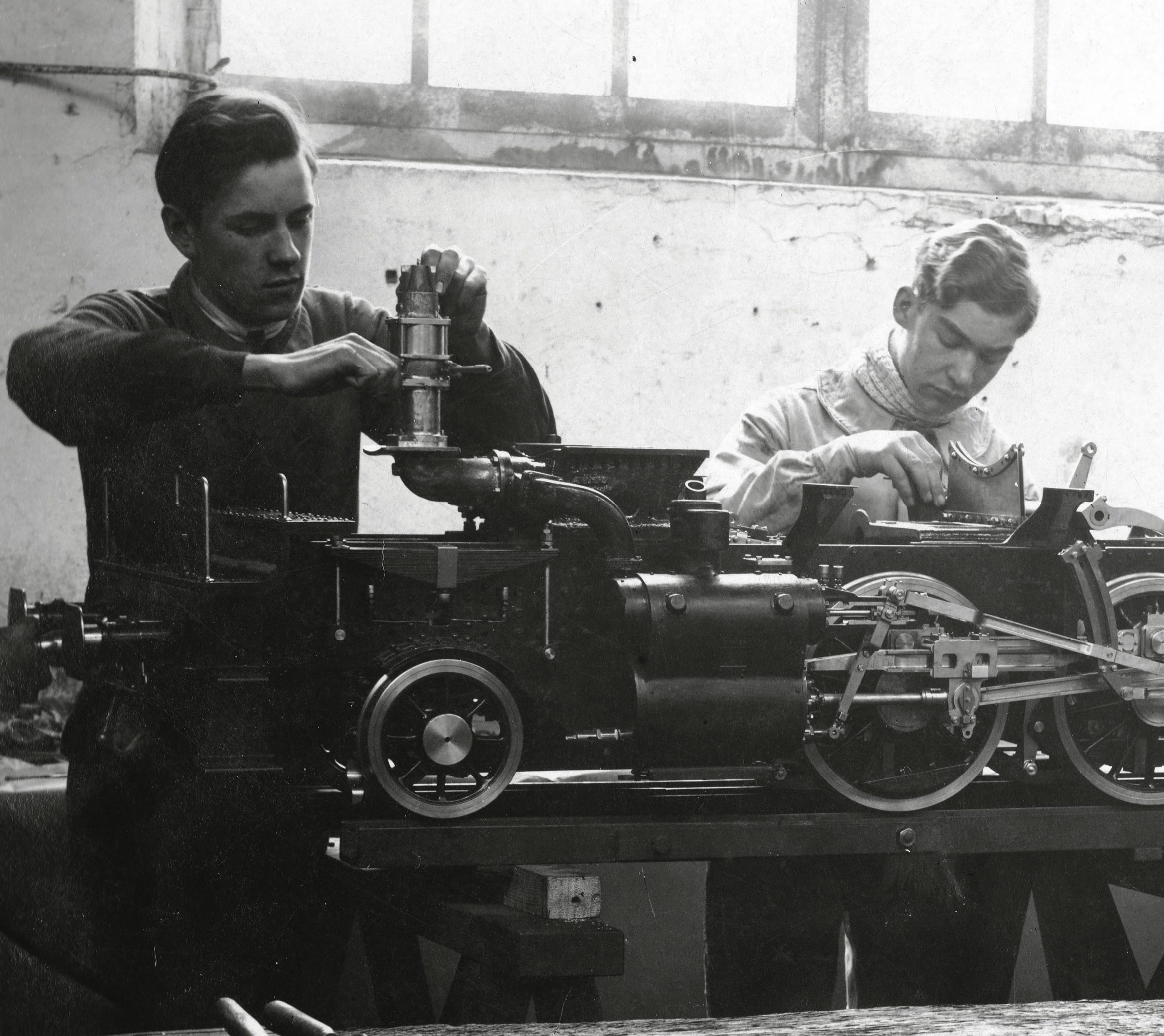

L’histoire s’est peu intéressée aux agents d’entretien de la voie, ces humbles « taupiers » ou « sangliers », des « manuels » dont le travail physique tranche sans doute avec les tâches plus intellectuelles que nécessite la conduite d’une locomotive ou la gestion d’une gare. Il est temps de revenir sur la construction tâtonnante des brigades de la voie, d’évoquer la confusion originelle de leurs tâches de surveillance et d’entretien, de souligner aussi la préoccupation patronale d’enraciner ces poseurs et cantonniers dans leur canton. Leurs tâches, longtemps artisanales, seront bouleversées par la mécanisation puis l’automatisation des chantiers, jusqu’à leur récente disparition accélérée.

Aux débuts des chemins de fer, quatre tâches impliquent la présence d’agents travaillant sur les voies ferrées et leurs emprises : leur surveillance où s’exercent de véritables missions de police régies par la loi du 15 juillet 1845 et l’ordonnance du 15 novembre 1846 ; la sécurité des circulations ferroviaires ; l’entretien courant de la voie et de ses abords ; enfin des travaux intermittents, du changement d’un rail cassé ou d’une traverse pourrie au renouvellement complet d’une file de rails. D’où la mixité de certaines fonctions de surveillance attribuées à divers gardes relevant de l’Exploitation ou de la Voie. D’où une délimitation et une appellation de ces fonctions fort variables dans les compagnies naissantes.

D’un règlement à l’autre, gardes, poseurs, cantonniers…

À la Compagnie de Paris-Strasbourg, 16 articles composent le premier Règlement pour les poseurs, daté de 1846. Si quatre renvoient à la sécurité (art. 6 et 7, Signaux ; art. 11 et 12, Devoirs à l’approche d’un train), l’essentiel concerne leur fonction d’entretien : « nettoyage, affermissement et