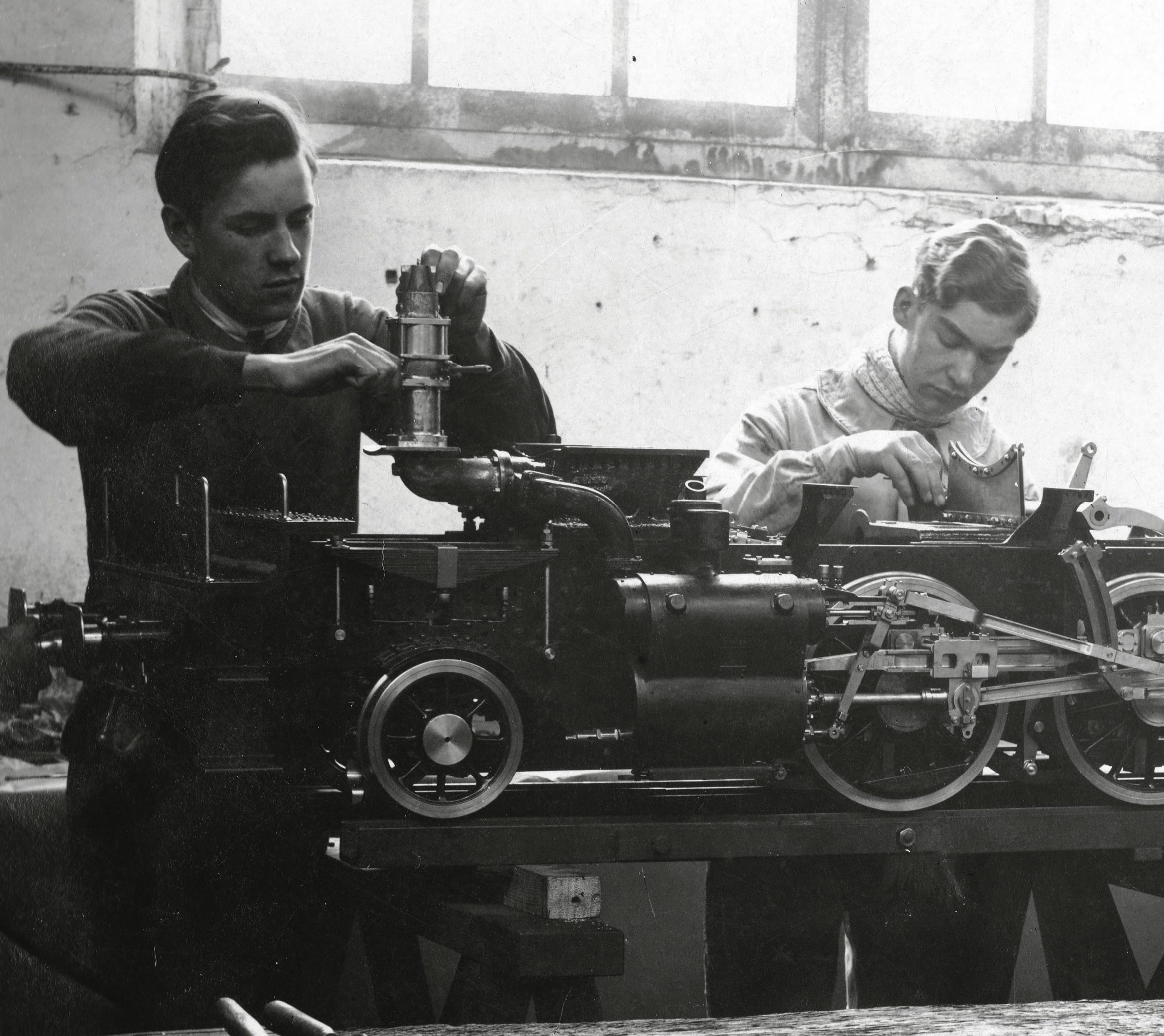

Promis par Louis Armand, le bel avenir assuré à la SNCF s’effondre à partir de 1974. La longue grève de l’hiver 1986-87, en marge des syndicats, a révélé la critique d’une direction sourde à l’écoute des aspirations renouvelées du terrain, notamment à plus de considération. Mais la concurrence pousse à faire de la « compétitivité » : réduire les effectifs, mais aussi s’affranchir d’une culture corporatiste considérée comme un frein à la mise en œuvre d’un nouvel esprit commercial. Rompant avec la filière des apprentis et/ou fils d’agents, le recrutement s’ouvre à des profils très divers, des urbains plus diplômés, aux femmes aussi ; de « nouveaux cheminots » plus individualistes et carriéristes que leurs aînés, reniant leur enfermement corporatif. Une gestion stimulée entre centres de profit relevant de directions d’activités et sous-directions de marchés ainsi que la conversion d’une « culture de métier » en une « culture de la compétence » ont désengrené les rouages et brisé les ressorts de la grande mécanique horlogère humaine que voulait être la SNCF des années 1950 et qui entretenait la fierté des cheminots. Cet article constitue le dernier volet d’un triptyque retraçant l’instrumentalisation du « Cheminot ». Il est consacré à l’érosion de cet esprit de corps au sein de la SNCF.

Le 19 juin 1973, au Comité de gérance de l’UIC, la SNCF annonce que « des investisse- ments impérieux et à rentabilité élevée » lui font abandonner l’in- troduction de l’attelage automatique prévu sur son réseau pour 1981/1985. C’est un coup fatal pour le projet porté jusqu’alors par six réseaux pilotes (DB, DR, FS, ÖBB, PKP et SNCF). Une fois « l’entraîneur » Louis Armand disparu en 1971, il est vrai que le coût déme- suré avait passablement refroidi les ardeurs des réseaux1. Même si la rentabilité directe de l’opération, peu élevée, ne pouvait que croître avec l’élévation certaine du coût de la main- d’œuvre dans les prochaines années.