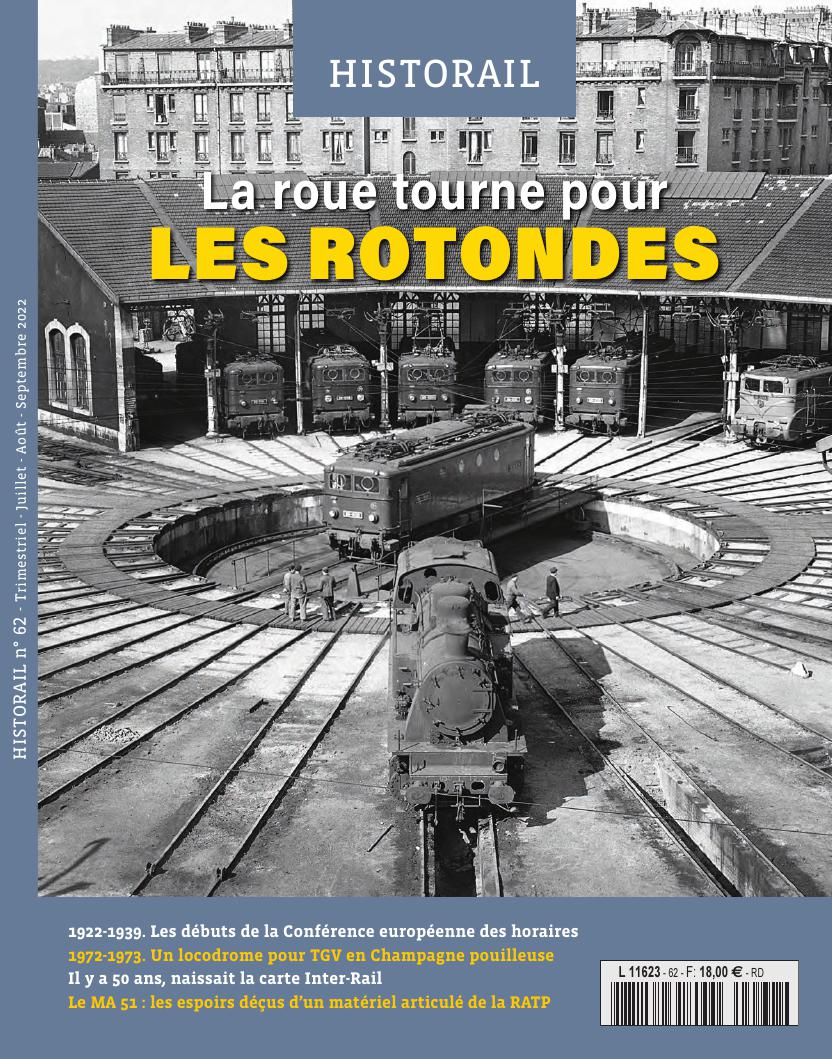

À côté des gares et de leurs bâtiments voyageurs, les rotondes ferroviaires appartiennent aux paysages du chemin de fer depuis leurs origines. Rotondes ? La dénomination est réservée, paraît-il, aux structures dont la partie centrale est totalement couverte d’une coupole, abritant le pont tournant et les voies qui rayonnent autour de lui : sans cette toiture, il s’agirait plutôt d’une remise circulaire, ou annulaire.

La plupart des trains que nous prenons aujourd’hui – les trains de banlieue, les TER et les TGV – ne sont plus des trains remorqués par des locomotives comme auparavant, mais des rames automotrices indéformables, à double sens de marche. Elles rendent donc inutiles les rotondes et autres remises circulaires, destinées aux seuls engins moteurs. Dorénavant, grils de stationnement, remises et ateliers d’entretien ferroviaires sont de plan carré ou rectangulaire.

Origines britanniques

En Angleterre, le pays de l’invention du chemin de fer moderne, les premières rotondes (roundhouses) sont attestées dès les années 1830. À cette époque, et sauf exception, les locomotives ne fonctionnent qu’en marche avant. La plaque ou pont tournant (turntable) permet d’inverser le sens de leur marche tandis que les stalles disposées en cercle autour de ce pont central offrent une solution spatialement économe pour leur remisage à l’abri des éléments, entre deux courses. Des fosses de visite dans chacun de ces appentis permettent le petit entretien des locomotives et l’enlèvement des cendres et scories. La toiture en coupole est coiffée d’un lanternon qui favorise l’évacuation des fumées et vapeurs. Comme les premières gares, les premières rotondes se sont assez rapidement révélées trop exiguës et ont dû être remplacées.