Quel lecteur d’Historail n’a pas un jour rêvé de pouvoir conduire un train ? On imagine même volontiers que son rêve privilégierait les trains du passé. Ceux qui transportèrent ses aïeux ; ceux qu’il croisa lui-même dans sa plus tendre enfance ; ou bien ceux, davantage contemporains, qu’il aura empruntés plus tardivement dans sa vie. Pourtant, selon l’époque choisie, ce rêve risque de se dérouler dans des espaces de formes, de couleurs, et avec des bruits, des vibrations et des odeurs totalement différents. Quand l’électrique et le diesel ont remplacé la vapeur, les cabines de conduite se substituèrent à l’abri. Et elles n’ont ensuite jamais cessé de muer, au fil des avancées de la technologie comme des exigences toujours croissantes en matière de sécurité et d’ergonomie. Voyage sur les rails du passé, dans le trépidant univers des cabines…

Aux origines des chemins de fer, l’équipe de conduite prenait place sur une simple plateforme ouverte à tous les vents. Afin de protéger les hommes des intempéries, les locomotives des générations suivantes furent, petit à petit, dotées d’un « abri ». Le terme a étrangement subsisté jusqu’à aujourd’hui, y compris pour les machines à vapeur les plus récentes, tant le confort offert y était rudimentaire. Par contre, les premières locomotives électriques avaient déjà droit à une « cabine de conduite ». Mais quelle que soit la terminologie attachée à leur espace de travail, les missions dévolues aux hommes demeuraient fondamentalement les mêmes. Elles transcendent d’ailleurs le seul mode ferroviaire. De fait, « action » et « contrôle » ont toujours été les deux maîtres-mots dans la conduite de tout engin terrestre, comme d’ailleurs dans le pilotage d’un aéronef. Généralement indissociables, ces deux temps successifs forment une dualité. Le second suit souvent le premier, mais l’ordre est parfois inversé. Ces temps s’organisent en séquences, qui vont rythmer l’essentiel de l’activité des opérateurs concernés.

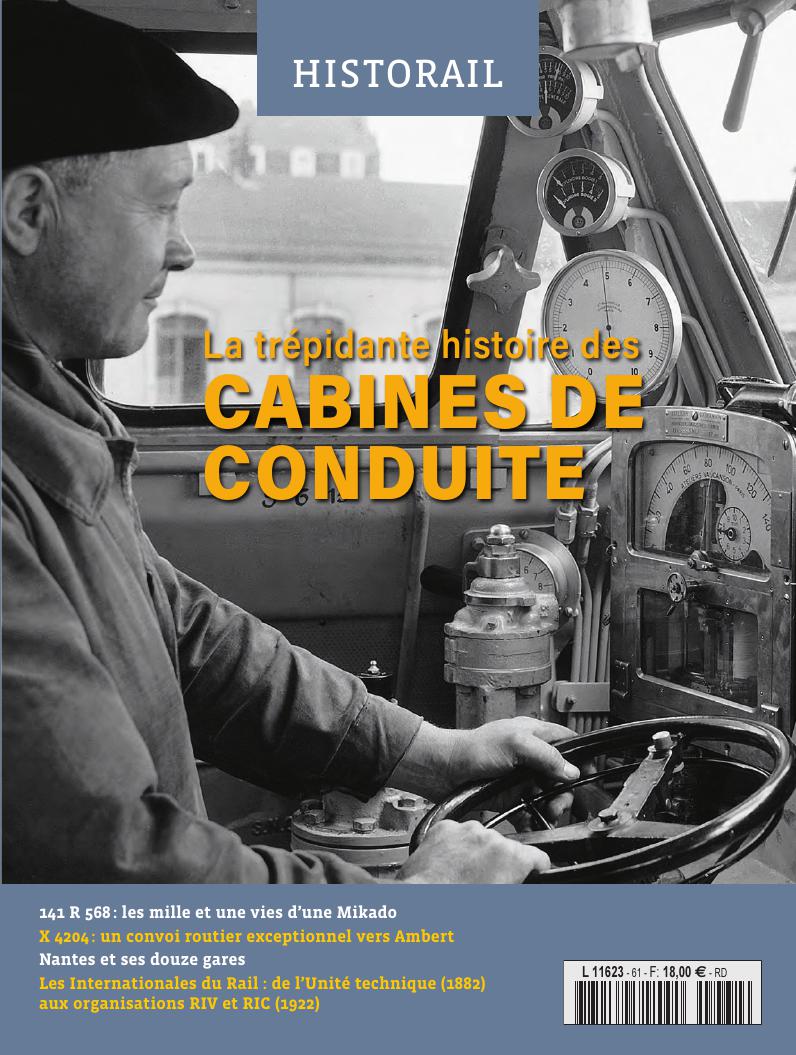

Au chemin de fer, dans la cabine de conduite d’un engin moteur, cette dualité s’est toujours traduite par la présence de deux catégories bien distinctes d’objets. Dans la première, relative à l’action, il s’agit des « appareils (ou organes) de commande » ; et dans la seconde, relative au contrôle, ce sont les « appareils de mesure » et les « lampes de signalisation » (ici, le terme « signalisation » est à comprendre au sens de « signalisation d’un état ou d’une anomalie », et n’intéresse pas – loin de là – que la seule signalisation ferroviaire stricto sensu). Cela dit, la réalité ne saurait être aussi binaire. Si l’une des tâches premières du conducteur consiste en l’observation des signaux et de la voie, ainsi qu’en celle de l’état de son engin moteur et de son train, c’est entre observation et action que vient s’insérer la cruciale prise de décision, qui fera toujours, au demeurant, la noblesse du métier.

À main gauche les rênes du cheval, et à main droite la manivelle du frein

Sur un engin moteur, les appareils (ou organes) de commande vont servir à agir sur la traction, le freinage, ou les auxiliaires. Quant aux appareils de mesure, ils comprennent traditionnellement les indicateurs-enregistreurs de vitesse, les manomètres, les ampèremètres, les indicateurs d’effort en traction ou en freinage, ou encore les compte-tours. S’y ajoutent, pour la fonction contrôle, les lampes de signalisation. Enfin, le tout est complété par des équipements chargés d’assurer l’interface entre la signalisation ferroviaire et le conducteur. Bien évidemment, la digitalisation conduit toujours davantage aujourd’hui à afficher sur des écrans les indications fournies par ces appareils de mesure.

L’ordonnancement de ces différents objets dans l’environnement de l’opérateur n’a jamais été le fruit du hasard. Pour les appareils de commande, un choix fondateur, d’une irréfutable logique, s’est ainsi opéré dès la fin du XIXe siècle.